el término "negro"

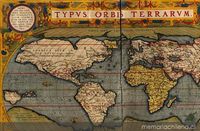

En la época de los descubrimientos geográficos, el color de la piel comenzó a constituirse en un atributo de diferenciación entre los hombres. Progresiva y lentamente, la compleja diversidad de las etnias africanas de piel oscura fue generalizada bajo la denominación de "negros". Su pigmentación además fue percibida como un símbolo de inferioridad social, moral y sicológica. En consecuencia, la esclavitud se juzgó y justificó como una empresa de salvación para seres "bárbaros", "infieles" y "salvajes". Dicha lógica propició su expatriación desde un lugar "peligroso" y "nocivo", como África, para evangelizarlos y culturizarlos en América. Negro y esclavo fueron palabras sinónimas: en ellas un color de piel se volvió inseparable de una condición jurídica.

Sin duda alguna, el término "negro" está cargado de simbolismos y resonancias históricas relacionadas con la esclavitud y la trata negrera. Más aún, varios de esos prejuicios negativos fueron sostenidos y difundidos por ensayistas e historiadores del siglo XIX y comienzos del XX como Diego Barros Arana, Francisco Antonio Encina y Nicolás Palacios. Esta dimensión de discriminación racial aportó un componente más a la complejidad de una institución laboral -la esclavitud- que fue transportada por los españoles y se mantuvo por largo tiempo en nuestro país.

Complementos

- mayor auge de africanos

- el término "negro"

- la abolición de la esclavitud negra en Chile

- participación del negro en el mestizaje

- la evangelización de los negros

- la manumisión y la petición judicial

- legislación esclavista

- estudios historiográficos de la esclavitud en Chile

- los negros en el Descubrimiento y la Conquista

- trata negrera